Hace un par de meses, asistimos a la presentación del número 246 de la Revista Claves, dedicado a la “corrupción como cáncer de la democracia”, con el fondo de un artículo escrito por Andrés Herzog del mismo título.

Según Alina Mungiu-Pippidi la corrupción es el producto de las oportunidades existentes, los controles generados y el universalismo ético, entendido como la distribución imparcial guiada por la ley de los recursos públicos, justo lo contrario del particularismo, que consiste en la distribución clientelista de dichos recursos, en función de la familia, el clan, la etnia, la confesión religiosa o el partido político.

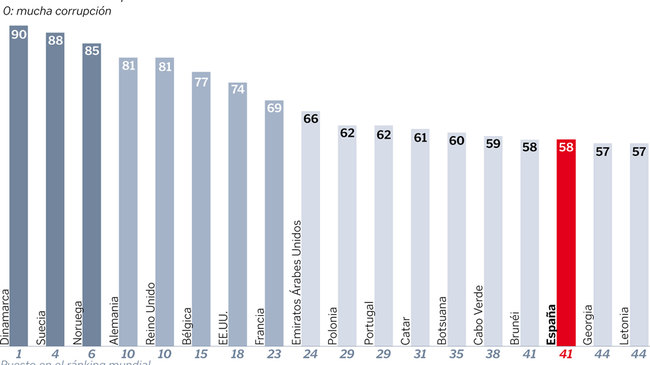

Sin duda, la pregunta es: ¿nos preocupa la corrupción? Pues no parece que mucho, y esto a todos los niveles. España tiene 11 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea; contamos con 1 inspector de hacienda por cada 2.000 habitantes, justo la mitad de la media europea; y, por último, el partido más corrupto de la reciente historia de España es el mas votado. Parece, como señala Herzog, que la corrupción es una falsa preocupación, pues como él mismo señala, “nadie se parece más a un corrupto que la persona que le vota”, precisamente por que lo que al español medio parece preocuparle no es tanto la corrupción en sí, si no cómo no poder beneficiarse de ella.

Ahora, eso sí, nos preocupa mucho aparentar que la corrupción es un problema importante, aunque solo sea porque está mal visto decir lo contrario. Y así, la lucha contra la corrupción no se lleva a cabo poniendo los medios humanos, técnicos y económicos para evitarla, sino que hacemos un juego de prestidigitación lampedusiano al modificar las leyes que persiguen la corrupción para que nada cambie. Por eso Europa tiene diez veces más disposiciones normativas que España para luchar contra la corrupción.

Foto: La Voz de Galicia

Un ejemplo claro lo expone Fernando Jiménez en su colaboración para la Revista, en cuanto a los cambios normativos sobre la regulación de la financiación de los partidos. Cuatro veces se ha modificado la legislación en los últimos 30 años. Tras la repercusión del escándalo Flick en 1987, las Cortes introdujeron una ley para ampliar la financiación pública de los partidos, imponiendo una serie de limitaciones a la financiación privada (límites anuales por donante a cada partido, prohibición para donar a las empresas contratistas de la Administración, etc.). Pero el legislador “no cayó en la cuenta” de que todas estas limitaciones no eran tales dado que se permitían las donaciones anónimas. Así, tras 20 años de escándalos y denuncias constantes sobre la inutilidad de la regulación, se reformó en 2007, prohibiéndose las donaciones anónimas. Sin embargo, el legislador volvió a “olvidarse” de introducir limitaciones sobre las condonaciones de las deudas bancarias que beneficiaban a los partidos y permitió además a las empresas que contrataban con la Administración realizar donaciones, no a los partidos, pero sí a las fundaciones creadas por estos.

Como es natural los escándalos continuaron. A partir de las recomendaciones recogidas en el informe de 2009 sobre España por el CREGO, aumentó la presión del Consejo de Europa. Hubo que hacer nuevos cambios, aunque no llegaron hasta 2012. Los regalos de los bancos a los partidos se debían considerar donaciones y regirse por esa regla, pero se flexibilizó aún más el régimen de las donaciones a las fundaciones de los partidos, eliminándose los topes legales.

Y, de pronto, explotó el escándalo de Bárcenas, en el que la implicación de la cúpula del Partido Popular resulta manifiesta. Así que el partido quiso hacer gala de una extrema dureza con una nueva reforma de la ley en 2015, que eliminó completamente cualquier donación de la empresa que fuera. Y, una vez más, se deslizó un pequeño olvido. En el caso de las fundaciones de los partidos, las empresas pueden seguir haciendo donaciones sin límite de cantidad. Aún más, también las empresas con contratos en vigor con la Administración pueden realizarlas.

Así que, una de dos, o nuestros representantes son algo más que torpes legisladores, o es evidente que no existe interés alguno en modificar la regulación y hacer frente al problema. ¿Cuál es la consecuencia de las vueltas y revueltas legislativas de los últimos 30 años? Pues que nuestra clase política y nuestras instituciones se encuentran en sus peores niveles de desafección y desconfianza de la historia de nuestra reciente democracia.